| 病棟 | 西・東病棟 9F | 外来 | 外来診療棟A 2F |

|---|---|---|---|

| 外来受付 | Tel : 022-717-7728 | 独自webサイト | 東北大学病院 - 循環器内科 |

| 対象疾患 | 心臓病/カテーテル検査と治療/虚血/循環/不整脈 | ||

対象疾患と診療内容

心臓病について

食生活の欧米化や人口の高齢化により、循環器疾患を持つ人は増加しています。

また、日本人の死因の第二位は心臓病であり、その割合は年々増加しつつあります。

当科では、各種心疾患に対して専門的かつ高度な診療を行っています。重症の心臓疾患、肺疾患に対する心臓移植・肺移植の認定施設にもなっており、随時受け入れが可能です。心臓血管外科・放射線部と連携し、心臓カテーテル検査や心臓血管手術を円滑に行っています。また、緊急対応可能な診療チームおよび病床を用意し、24時間体制で救急患者を受け入れています。

心臓病には多くの種類があり、また個々の症例において病態も異なります。当科では、すべての心臓病について、幅広い診断・治療(薬物療法、カテーテル治療、医療器械を用いた治療、移植治療など)を行っています。ここに解説されていない病気につきましても、お気軽にご相談ください。

カテーテル検査と治療について

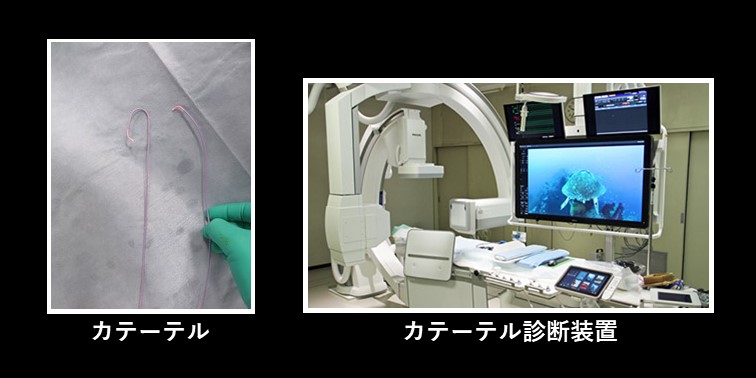

- カテーテルとは

「カテーテル」とはラテン語で“管”を意味します。循環器領域では1~3mm程度の細さの管を使用する検査や治療が多く、場合によっては6-7mm程度の太さのある管を用いる治療もあります。通常、腕や太ももなどにある血管から入れ、血管伝いに心臓へ進めていき、心臓および周囲の各種血管に検査や治療を施します。大がかりな切開手術を必要としないので、比較的短時間で、患者様の体への負担も少ない医療手法となっております。

- カテーテル検査の種類

左心カテーテル検査(冠動脈造影、バイパスグラフト造影、左室造影、大動脈造影など)

右心カテーテル検査(心内圧、心拍出量、シャント率、右室造影、肺動脈造影、心筋生検など)

電気生理検査

- カテーテル治療の種類

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

下肢動脈、腎動脈など末梢血管への血管内治療術(EVT)

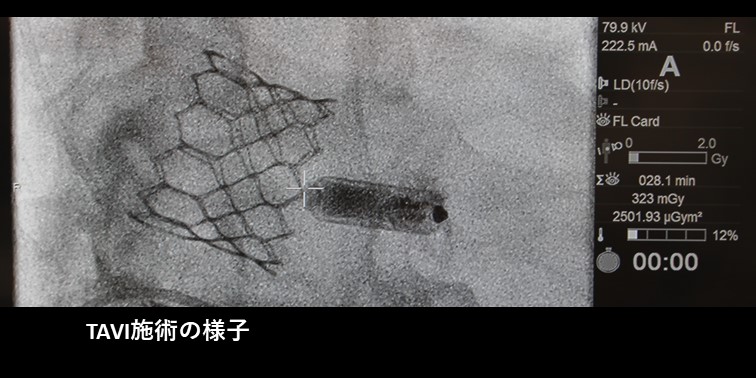

経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)

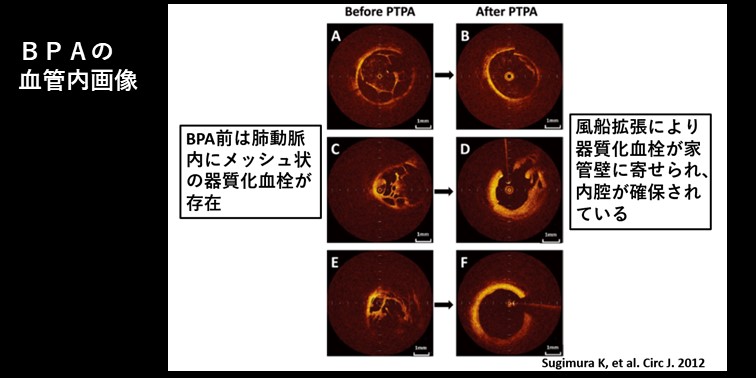

バルーン肺動脈形成術(BPA)

心房中隔欠損症/卵円孔に対する経カテーテル閉鎖術

左心耳閉鎖術

経皮的僧帽弁クリッピング術

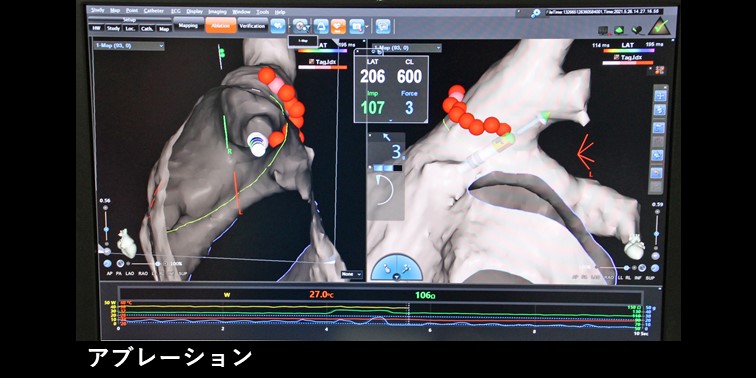

カテーテルアブレーション

虚血グループ

虚血グループでは年間約700例の心臓カテーテル検査と約300例の冠動脈インターベンションを施行しています。東北大学病院救急救命センターと密接に連携し、急性冠症候群の診断・治療を行う体制も整えています。また虚血性心疾患の病態解明のための臨床研究ならびに重症例に対する先進医療にも積極的に取り組んでいます。

虚血グループの詳細な診療活動はこちらをご参照ください。

経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)

循環補助用心内留置型ポンプカテーテル IMPELLA®

経皮的僧帽弁クリップ術(MitraClipTM治療)

循環グループ

年間約260例の「慢性心不全」、約120例の「肺高血圧症」の心臓カテーテル検査を行い、それらの疾患における臨床研究を行っています。

2021年度からはグループを「心不全グループ」と「肺循環グループ」の2つに分け、それぞれの分野により深化した臨床・研究を行っております。

循環グループの詳細な診療活動はこちらをご参照ください。

心臓移植/補助人工心臓(VAD:Ventricular Assist Device)

肺動脈バルーン形成術(BPA)

心房中隔欠損症/卵円孔に対する経カテーテル閉鎖術(ASD/PFO)

不整脈グループ

不整脈グループは不整脈専門医を中心に、他の循環器内科グループや他科とも連携を図りながら、循環器疾患の中でも主に不整脈に関する診断・治療を行っています。

カテーテルアブレーションを含め、心臓植込みデバイス治療(ペースメーカ)、植込み型除細動器(ICD)、心臓再同期療法(CRT)などや、遺伝性不整脈疾患の診断と治療など、多岐にわたり高度先端治療を展開し、日本だけでなく世界におけるトップレベルの診断・治療を行うことを目指しています。

不整脈グループの詳細な診療活動はこちらをご参照ください。

皮下植込み型除細動器(S-ICD)

年間症例数

(2021〜2024年)

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 1. 延べ入院患者数 | 15,742名 | 13,961名 | 15,087名 | 14,719名 |

| 病床稼働率 | 80% | 71% | 77% | 75% |

| 平均在院日数 | 10.2日 | 10.2日 | 9.4日 | 9.4日 |

| 2.新患入院患者数 | 1,412名 | 1,242名 | 1,452名 | 1,428名 |

| 3. 延べ外来患者数 | 24,215名 | 23,651名 | 23,875名 | 23,315名 |

| 4. 新患外来患者数 | 678名 | 707名 | 835名 | 810名 |

| 5. 心カテ総数 | 1,560例 | 1,384例 | 1,540例 | 1,500例 |

| 6. 心カテーテル治療総数 | 527例 | 526例 | 509例 | 662例 |

| 7. PCI症例数 | 143例 | 107例 | 96例 | 114例 |

| 初期成功率(CTO含む) | 97% | 97% | 98% | 99% |

| バルーン冠動脈形成術 | 20例 | 14例 | 4例 | 12例 |

| ステント | 118例 | 107例 | 92例 | 95例 |

| 薬物溶出性ステント数 | 118例 | 107例 | 92例 | 103例 |

| 金属ステント数 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |

| 冠動脈血管内超音波 (IVUS)使用例 |

112例 | 100例 | 92例 | 109例 |

| 8. 緊急冠動脈造影検査 | 54例 | 67例 | 45例 | 60例 |

| 緊急PCI数 | 48例 | 44例 | 31例 | 37例 |

| 9.TAVI | 72例 | 61例 | 51例 | 65例 |

| 10. 肺動脈バルーン形成術 | 93例 | 68例 | 86例 | 57例 |

| 11. 冠攣縮薬物誘発試験 | 42例 | 34例 | 59例 | 38例 |

| 12. EPS/アブレーション数 | 3/216例 | 0/189例 | 0/191例 | 2/254例 |

| アブレーション成功率 | 94% | 97% | 97% | 99% |

| CARTO/Ensite/ Rhythmia使用例 |

196/20/0例 | 151/38/0例 | 150/43/0例 | 143/103/8例 |

| 13. 植込型除細動器 (ICD) | 42例 | 43例 | 59例 | 53例 |

| 14. 両心室ペーシング(CRT) | 30例 | 32例 | 32例 | 33例 |

| 15. ペースメーカー植え込み | 48例 | 59例 | 79例 | 69例 |

| 16. 下大静脈フィルター | 3例 | 2例 | 2例 | 1例 |

| 17. 心筋生検 | 151例 | 124例 | 153例 | 88例 |

| 18. 心エコー | 4,897件 | 4,691件 | 4,701例 | 4,811件 |

| 19. 経食道心エコー | 216件 | 228件 | 138件 | 157件 |

| 20. 運動負荷試験 (CPX含む) |

123例 | 91例 | 93例 | 33例 |

| 21. 心臓核医学検査 | 282例 | 284例 | 242例 | 234例 |

| 22. 心臓・冠動脈CT | 628例 | 679例 | 826例 | 888例 |

| 23. 心臓MRI | 455例 | 511例 | 603例 | 447例 |

| 24. 心臓PET | 56例 | 77例 | 93例 | 77例 |

新患、新入院患者数(2024年度)

| 新患数 | 769人 |

|---|---|

| 新入院患者数 | 1,439人 |

関連記事

- 2025.06.06

- 第209回 仙台心臓血管研究会開催のお知らせ(6/25開催)

- 2025.06.06

- 2025年度 第3回東北大学病院循環器生涯教育講座開催のお知らせ(6/12開催)

- 2025.05.07

- 内科合同カンファレンス開催のお知らせ(5/27開催)

- 2025.05.01

- 第208回 仙台心臓血管研究会開催のお知らせ(5/28開催)

- 2025.05.01

- 2025年度 第2回東北大学病院循環器生涯教育講座開催のお知らせ(5/22開催)

TEL

TEL アクセス

アクセス

交通アクセス

交通アクセス