※m3.com地域版『東北大学病院/医学部の現在』(2021年11月26日 (金)配信)より転載

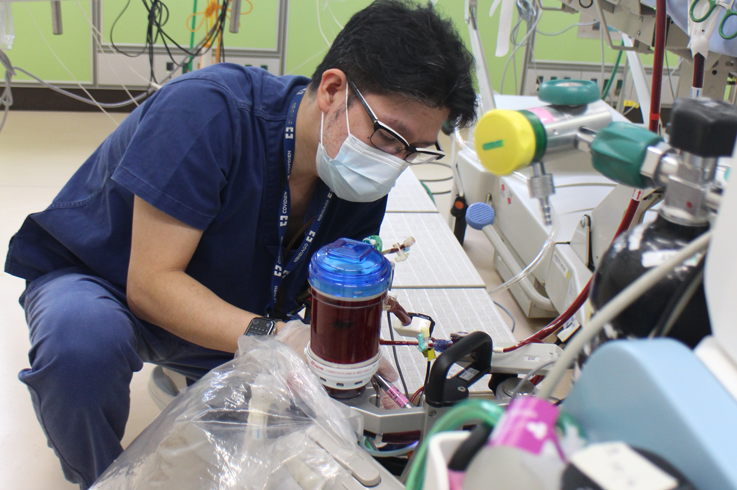

東北大学病院は、第一種感染症指定医療機関であることに加え、地域医療を支えてきた実績、さらには東日本大震災の経験などから、宮城県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染制御に多角的な活躍をみせる。特に軽症者宿泊療養ホテルにおいては、宮城県との協力のもと、往診機能を集約させた医療機能付きホテルを設け、病床ひっ迫の抑制に貢献してきた。軽症者宿泊療養ホテルで感染者の治療にあたった、東北大学総合地域医療教育支援部の高山真特任教授に聞いた。(2021年10月5日インタビュー、計2回連載の2回目)

――最も医療がひっ迫した第5波の状況を教えてください。

宮城県では特別な事情がある方を除き原則自宅療養はしないという方針でしたので、県の医療調整本部で新規陽性者に対するケアレベルを3階層に分けて対応していました。主に軽症者が入所するホテル、当院が医療情報管理・往診システムを構築した医療機能付きホテル、入院ベッドという三つの階層です。

私は医療機能付きホテルで対応にあたりました。感染状況がそれほどひどくない時期には軽症から中等症Ⅰ程度まで、感染拡大時には中等症IIの方まで受け入れていました。ピーク時には200人が入所し、ほぼ全ての方が中等症ⅠかⅡ、レントゲンを撮れば全員肺炎像ありというような状況です。200床の専門病院のようなものですよね。最もひどい時期には、医師はわれわれの総合地域医療教育支援部で日勤は3~4人、夜間から翌朝までは1人を泊まり込みとし、交代で対応しました。

――症状が悪化した場合は入院、という流れができていたのでしょうか。

ホテルでの管理には限界もあるので、これ以上は厳しいとなれば医療調整本部に連絡して入院調整をしていただいていました。医療調整本部も東北大学病院もしくは関連病院の医師が本部員として対応していたので、心強かったですね。

ただ、第5波のピーク時になるとそれもスムーズにいかなくなりました。ベッドがほぼ埋まっている状態でしたので、入院候補者は1日7~8人、そのうち入院できるのは4、5人。最も大変だった時期には、われわれが入院適応と判断して医療調整本部で入院調整をしてもらい救急車で患者さんを指定された病院に送っても、その病院での診察時に、酸素吸入下で動脈血酸素飽和度が保たれていると「まだ入院適応ではない」と判断されてホテルに戻されることもありました。計3回、そのようなケースがありました。

ホテルでは経皮的動脈血酸素飽和度を継時的にモニタリングしていますので、24時間のうち酸素飽和度93%以下が20%以上になると、その後悪化していくことが予想できたのですが、搬送先の病院でのピンポイント測定では判断できないこともあったようです。これは良い悪いではなく、ホテル管理中の患者の病状が正確に搬送先の病院に伝わらず、初めてその患者を診る立場の病院初療医との間に病状判断の差異が生じたためと思われます。そこで、経過や病状を客観的かつ正確に伝えられるような入院調整の申請書式を新たに作り、入院調整に活用することで解決していきました。

――入院できない場合は、ホテルで診ていたのですか。

そうですね、泊まり込みで。第5波では入院適応でも入院調整が進まない場合、呼吸不全に対して酸素投与とステロイド投与を開始していました。ステロイドが奏功して、ホテル管理のみで帰れるようになる方もいましたし、悪化する場合は再度入院調整をかけていきました。第5波の頃は高齢者へのワクチン接種が進んでいたこともあり、比較的若年の方が高熱をきたし食事や水分摂取が困難となった結果、脱水となってホテルに到着するケースが増えていました。ただ、若い方の3分の1程度は、補液するだけで解熱し症状は改善しました。全身状態を保つことができれば、酸素投与、ステロイド、補液の対症療法で入院を回避できるケースも多く、病床ひっ迫の抑制に貢献できたと感じています。

1年以上にわたり多数の患者さんを診ていると、いろいろなバリエーションがあるものの、大体このあたりで対応した方がいいというような経験的な蓄積ができていきました。もちろんウイルスの株によって、消化器症状、アセトアミノフェン無効の高熱、急激な呼吸不全の進行、重症化するまでの期間など、それぞれ特徴は異なるのですが。

――宮城県ではホテルでの死亡はゼロ、搬送先に入院後の24時間死亡もゼロでした。

重症化するギリギリではなく、その手前で病院に送ることができていたということが大事だったと思います。手遅れにならないように先んじて手を打つ、医療というのは本来そういうものと考えます。

経皮的動脈血酸素飽和度の24時間モニタリングシステムは第4波の経験から20台を確保していましたが、第5波が来てから準備しようと思っても手に入らなかったと思いますし、電子カルテシステムや健康観察票をデジタル化できていたことも大きかった。多くの患者さんを制限された環境下で診るには情報共有の効率化、適正化が必須で、これが間に合ったのが大きかったと思います。第4波までの経験で第5波手前までに必要と想定される対応のオプションが準備できていましたので、対応できたのだと思います。

それと、医師側の意識と行動ですね。モニタリングも重要ですが、それと並行して具合の悪い方がいたら実際に部屋を訪ねて診ることが大事です。それをずっと泊まり込みで、3人で交代しながらやっていましたから。名前を言われれば入所日も症状も言えるくらいですよ(笑)。

繰り返し起こる波に対応していくにあたって、最も重要なことは何だと思いますか。

県の担当者、看護師さん、病院の事務の方、とにかく皆で仲良くすること、これが一番です。よく挨拶をして、呼ばれたらすぐ行く、夜に呼ばれても断らない、不機嫌にならない、これにつきます。

最初の頃は検査のオーダーに時間がかかるとかコミュニケーションがうまくいかないなどのストレスもありました。睡眠時間が少ないと少しのことでイライラしがちですが、不眠不休は皆同じで各々が集団対応の大切さを自分に言い聞かせながら対応していくことで、お互いに理解できるようになったんだと思います。それができるのは、東日本大震災の経験があったからかもしれません。避難所で医者だから医療だけ、と言っても通用しませんから。一緒に片付けて、診察もして、ご飯を食べると、お互いに分かり合えてくる。逆にお互いに少しずつ我慢すれば、なんとか進んでいくから大丈夫という経験がわれわれにはあるのだと思います。

――大学の業務の傍でかなりのお忙しさかと思います。

大学病院で働く医師の大きな存在意義の一つは、研究で結果を出す、それが世の中のためになる、ということですよね。今回のCOVID-19対応で健康観察票をデジタル化したのは運用上の利点からですが、データを残すという考えもありました。これは上司の石井正教授から指導されていたことでもあります。何千人というデータを解析して論文化し、情報管理、診断、治療、感染制御などに関するエビデンスを積み上げていけば、それを次の波や将来起こるであろう新興感染症の発生時に活用することができると。それが、大学病院の医師が持つべきリサーチマインドであり、対応困難な仕事をさせてもらえることは課題を見つける好機を与えられたと考えることもできるわけです。

私は、総合診療医、内科医、漢方医という立場で現場に行って患者さんを診ますが、COVID-19においてどのような症状、ステージに漢方薬を使うのが良いかも少しずつ見えてきました。今回の対応実績だけでなく、得られたデータは必ず将来の財産になると私は考えています。

【取材・文・撮影=東北大学病院 溝部鈴】