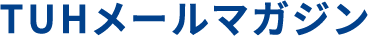

放射線治療科に導入された患者さんタブレットを使った問診システム。医療とテクノロジー、両方の視点をもち現場の課題解決を目指すAI Laboはどのように開発を進めていったのでしょうか。今後の展望も含め、AI Laboの植田ディレクター、園部医師、放射線治療科の神宮科長に聞きました。

医療とテクノロジー、両方の視点から

――開発した問診システムについて教えてください。

園部)例えば、前立腺がんの患者さんへの問診項目は20を超えます。その項目を毎日聞くので、問診する方もされる方も大変ですよね。タブレットであれば、ボタンを押すだけですから、手間が減りますし、前日に入力した内容を表示させることができるので、変化のない項目を省くこともできます。また、看護師さんが異常にすぐ気づくことができるように、異常値をアラートする機能も設けました。さらに、例えば血尿がある、残尿感がある、という回答に対しては、具体的にもう少し詳しく教えてください、というオープンクエスチョンを追加することもできます。回答は全てQRコードに変換され、電子カルテに取り込まれるようにしました。

植田)絶対必要な項目に絞って、難しいところは敢えて削ぎ落とす、ということができるのは医療者だからこそです。おそらく一般的なソフトウェアの会社であれば、あれもこれもと言われるがままに入れ込んで、結果、使いづらいものができてしまう。医師として、個別に対応するべき項目を判断することで、入力の手間はもとより、ソフトウェア開発にかかるコストや労力も減らすことができます。

神宮)ご年配の方が使うものなので、見やすさも考えていただきました。

園部)項目の選択やデザインは、私と放射線治療科の武田先生とで練りました。電子カルテへの取り込みに関しては、機会的な接続も含めてメディカルITセンターの皆さんに全面的にサポートいただきました。

――昨年11月には第15回医療の質・安全学会学術集会で最優秀賞を受賞されました。

園部)評価されたのは、主に2点だと考えています。「実現がしやすい」ことと、「実際に役に立つシステム」であることです。先ほど申し上げたように、「実現しやすい」というのはAI LabとメディカルITセンターが両輪になって作り上げたもので、「実際に役に立つシステム」というのは、AI Labと放射線治療科とが練りに練ったからこそ実現できました。AI Labが中心となって、色々な方の意見を集めて作り上げた結果が評価されたんじゃないでしょうか。

神宮)実際に発表される前にパイロット的に患者さんに試していただいて、通常のやり方とどれくらい時間の差が出るかというデータを取られていましたね。数字で示されたのも評価された点かと思います。

園部)同じ問診を、口頭の場合とタブレットを使った場合とで時間を計測しました。時間というのは指標の一つでしかありませんが、少なくとも時間は圧倒的に減ったことは示すことができました。結果が出たことにより、将来は研究につながる、という可能性も評価していただいたのかと思います。実際、他大学から使わせて欲しいと有難い打診もいただきました。

植田)ソフトウェアを開発する時間よりも、放射線治療科にヒアリングして何が必要なのか、メディカルITセンターとディスカッションして調整している時間に長く時間をかけました。ソフトウェアの開発自体はわずか1時間くらいです。一般的なソフトウェアメーカーだと、作るところに一番の重きをおくと思うんですけれど、私たちはそこではなく、最初のセッティングを重要視していた。それが今回の評価につながったんだと思います。

園部)とにかくすべての情報をいったんAI Labに集めてください、と。作る側の事情とか、使いたい側の事情とか、病院側の事情とか、そういうのを全部集める場所があったことが大きいと思います。大学は大きな組織なので、お互いがやっていることが実は全然見えなくなるのですけれど、それが一つの場所に上がってきて共有できるというのは、AI Laboの一つの役割だと思います。

――今後の展開は?

園部)実際に使ってみて、より改良点がないか、武田先生と私と、メディカルITの佐々木さんとで模索しているところです。また、研究への展開、他の病院への展開、前立腺がん以外への展開の検討を進めているところです。

神宮)前立腺に関しては完成形に近いと思っています。今後、全疾患とはいかなくても、より多くの診療科で使えるようになると、患者さんや看護師の負担が軽減に大きく貢献すると考えます。

園部)問診する人が素人でもプロでも同じ情報が収集できるので、後からデータとしての活用がしやすいですし、問診による経過から新たな知見が得られるかもしれません。

植田)AI Laboとしては、診療科から上がってきた案件をまずは研究ベースで始めて、研究費を獲得して開発につなげたいと考え始めています。その先には、企業が投資する段階に発展する可能性もあります。まずはシーズを作って、研究の大きなグラントを取りに行くところまでが、今のところ私たちが考えているゴールです。

取材日:2020年12月23日