東北大学病院ではスマートホスピタル の実現に向けた新たな取り組みが始まっています。その一つとしてこのほど、外来受診・検査の予約日時を通知する「お知らせメールサービス」を始めました。予約日の1週間前と前日にリマインドメールが届くサービスで、患者さんのうっかり忘れを防ぐだけでなく、病院側にもメリットがあり、ひいてはより良い医療提供につながることが期待されます。システムの開発を手掛けたメディカルITセンターの中村直毅副部長と、現場での運用に携わった看護部の大里るり看護師長に話を聞きました。

MRI、CT、PET 検査予約キャンセルの問題を解決

開発のきっかけは、MRI、CT、PET検査におけるキャンセル状況でした。2020年の12月1週間で、943人の外来患者さんの検査のうち32人のキャンセルがありました。その数字だけ見れば少ないようにも見えますが、PET検査にはFDGという放射性医薬品が用いられます。市販価格にして数万円する高額な薬で、それがキャンセルによって破棄されることになります。また、MRI検査には30分〜1時間程度の時間を要しますが、患者さんが来院するかしないか分からなければ待つしかなく、遅れて始まると次の患者さんをお待たせするだけでなく、職員の超過勤務にもつながります。あらかじめキャンセルが分かれば、薬を無駄にすることなく、限られた検査枠や医療従事者の時間という医療資源を有効に活用することができます。この問題をスマートに解決しようと2021年2月、プロジェクトが立ち上がりました。

安全で低コストなシステムを作り、全診療科で運用へ

外部のシステム会社による大規模な開発には多大な時間と予算、継続的な運用コストがかかります。そこで、メディカルITセンターの中村直毅副部長が0円で運用できるシステムの構築に取り組みました。

中村副部長がまず重視したのが安全性。「一般的にはスマホでウェブページにアクセスするようなシステムを用意しますが、今回はサーバーを公開せずにメールを送受信する仕組みで運用しています。病院から患者さんにメールが送信されるだけで外に公開されない、乗っ取られる心配のない安全な仕組みで実現しました」と話します。

もう一つのポイントは、お知らせメールの内容をシンプルにしたこと。各診療科からはさまざまな情報を患者さんに届けたいという要望があることも承知した上で、それでも小さな携帯電話の画面で肝心な情報が埋もれないように、まずはシンプルに、受診・検査の日時のみを送るようにしました。一方で、患者さんに一括で直接連絡する手段が構築できたことで、これからさまざまな活用が考えられます。「今後どれだけ情報を盛り込むかは、各診療科、各職務の皆さんの意見を聞きながら決めていきたいと思います」

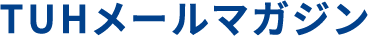

3月下旬にはシステムが完成し、5月のゴールデンウイーク明けに脳神経外科、脳神経内科で試験運用を開始。初日は44人の患者さんにメール通知登録票を配布し、13人の登録がありました。そこから毎日登録票を患者さんに渡し、登録してもらうという流れの中で、現場のクラークからのフィードバックを反映させながら改良を加えていきました。「患者さんに渡している案内の紙も最初の頃と現在ではまったく異なります。例えばお知らせメールが迷惑メールに入ってしまわないようにする手段や、QRコードを読み取れない患者さん向けの案内を書き加えるなど、一つ一つ改善していきました」。5月下旬には脳神経外科・脳神経内科での実績を基に他の診療科に対象を広げ、8月23日には院内全診療科での運用となりました。

運用前の懸念一掃、現場で実感広がり患者さんからも好反応

現場で発生する作業は患者さんに通知登録票と案内を渡すだけですが、「実施前は、きっとクラークさんは手間が増えるとか、忙しくてその時間がないとか、患者さんに携帯電話の使い方を聞かれたらどうしようとか、そういう心配があったのではないかと思います」と中村副部長。実際の反応はどうだったのでしょうか。看護部の大里るり看護師長は「クラークに聞いても看護師に聞いても、大変なところはない、すんなり受け取ってもらっている、苦情を言われることもないという回答でした」と話すと、中村副部長はほっとした様子。「クラークは未登録の患者さんに毎回毎回渡すことに抵抗があったようですが、渡していくうちにその患者さんが登録してくれると、よかった、うれしかったという反応に変わりました。登録する患者さんが増えると用意する紙の数も減っていくので、より実感があるようです。実感があって仕事にも張りが出ると言っていました」と大里師長。

患者さんからも好反応で、「1週間前と前日にメールが届き、受診を忘れずに済むのでありがたい」「手帳に書き忘れていて、何のメールだろうと思って見たら受診前日だった。ああよかった、と思った」と、実感を込めた声がよせられています。

中村副部長は「私がプログラムを作りましたが電子カルテの機能や運用に精通しているわけではなく、メディカルITセンターや医療情報室の人たちから色々なことを教えてもらいつつ、大里師長や他の診療科の先生にアドバイスや協力を頂いたからできた、みんなで作ったシステムです。この場で皆さんにありがとうとお伝えしたいです」 と感謝を述べました。

本当の評価と成果はこれから

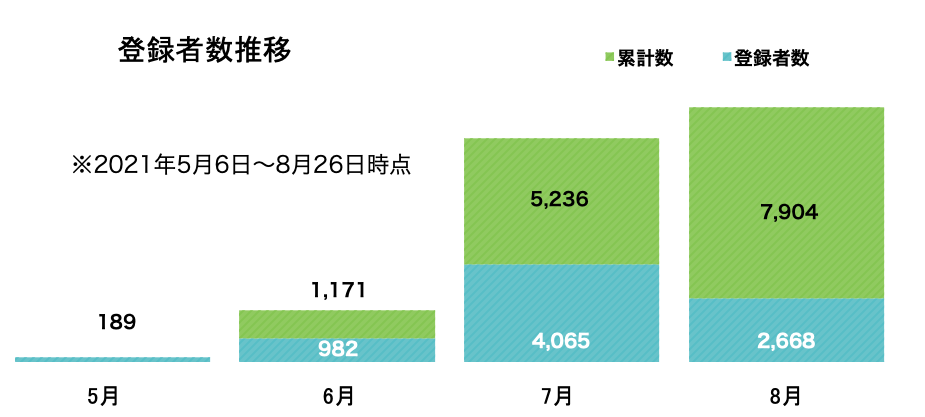

現在のサービス登録者数は8月26日現在で7,904人であり、1日あたり概ね100~200人程度順調に増えています。登録者の年齢割合から幅広い年代で登録されており、70歳以上の方は14.5%を占め、高齢者にも優しいシステムであることが分かります。2020年1月〜12月のMRI・CT・PET検査のキャンセル率が3.9%だったのに対し、2021年7、8月の2カ月間では3.5%とわずかに減少しています。一定の成果が得られたと言えそうですが、「次の受診・検査が数カ月後という方が多く、患者さんによっては半年後、一年後のフォローも多いので、その時に忘れずに来てくれる方がどれくらいなのか、評価は一年後ということです」と大里師長。中村副部長も「その通りで、これだけみんなが協力してくれて運用できているので、少なくとも来院患者の半数の患者さんが本サービスに登録してくれるようになり、それが病院にとってプラスになったとはっきり言える数字をしっかり出していきたい」と意気込みます。

最後に中村副部長は「今後は、診療科の希望に応じた診療科名、予約枠名、予約票コメントの表示設定と検査オーダによっては、検査前に絶食するなどの注意事項を表示できるようにも調整し、現場や患者さんの声を聞きながら改善を重ね、より使いやすく、運用しやすく、患者さんにとってもより有用なシステムにバージョンアップしていきます」と述べました。

診療の際にはぜひ登録をお願いします。